ブログ

- 2025-06(6)

- 2025-05(4)

- 2025-04(1)

- 2024-06(1)

- 2024-04(2)

- 2023-12(2)

- 2023-11(1)

- 2023-07(2)

- 2023-05(1)

- 2023-03(1)

- 2023-02(3)

- 2023-01(2)

- 2022-12(1)

- 2022-11(1)

- 2022-09(2)

- 2022-07(1)

- 2022-06(2)

- 2022-05(1)

- 2022-04(2)

- 2022-03(2)

- 2022-02(2)

- 2022-01(1)

- 2021-12(3)

- 2021-11(3)

- 2021-09(2)

- 2021-07(1)

- 2021-06(2)

- 2021-03(1)

- 2020-12(10)

- 2020-09(1)

- 2020-08(1)

- 2020-06(1)

- 2020-05(2)

- 2020-04(1)

- 2019-11(1)

- 2019-10(3)

2022/01/25

ダイニングテーブル「BA103」のご紹介

北欧を代表する家具メーカー「カールハンセン&サン」の丸テーブル「BA103」がお店の展示に仲間入りしました。

1977年、米国生まれのデザイナー、ブラッド・アスカロンが手がけた「BA103」。

どんなテーブルなのか、私達の視点で少しずつ紹介していけたらと思っています。

【BA103の特徴】

「BA103」は、ラミネート天板と無垢材の脚との組み合わせでできています。

ラミネート天板とは、異素材同士を圧縮し重ねたもので、次のような何とも心強い特徴があります。

・塗装のように色がはげる心配がない

・傷に強い

・水や熱に強い

ダイニングテーブルを検討されているお客さまで、「汚れや傷が心配、、、」「汚れたらどんなお手入れをすればいいですか?」などという声をよく耳にします。

ダイニングテーブルは、使用頻度が高く、ご家族での食事のシーンなどでは汚れ、傷を防ぐのはなかなか難しいですよね。

汚れや傷を心配しながらの食事は、楽しさも半減してしまいます。

ラミネート天板ですと、水拭きはもちろんのこと、オイル仕上げやソープ仕上げ、ラッカー塗装などの天板では使用することが難しい、アルコールの入った除菌スプレーでのお手入れも可能です。

【傷が付いてしまった場合のメンテナンス方法は?】

「BA103」を実際に見て最初に感じたのは、天板の質感が良いな、ということでした。

つるっと光る感じが無く、マットな質感で触れてもさらさらと気持ちよく、空間にも馴染みやすそうな印象を受けました。

実はその天板、知れば知る程とても優秀な素材で出来ていることが分かりました!

「BA103」のラミネート天板の表面には、イタリアArpa(アルパ)社のFENIX(フェニックス)という、ナノテクノロジー技術を応用した新素材を使用しています。

細かい傷は目立ちにくく出来ている上、引っ掻きキズなどにとても強く出来ているのです。

そして驚いたのは、万が一傷が付いてしまった場合でも、細かい傷であればメラミンスポンジで擦れば修復が可能ということ。

当て布をして、アイロンで熱を加えて修復するという方法もあるようです。

ここまででもグッと心を掴まれるような特徴を持つ「BA103」ですが、次回はそのデザインや使い心地について、ご紹介したいと思います。

実際に見てみたい!という方は、店頭で見ていただけますので、ぜひご覧いただければと思います。

Tukuroi(ツクロイ)

愛媛県松山市三津1-2-8

カールハンセン&サン正規取扱店

北欧ヴィンテージ家具

家具修理

営業日:土曜日(11:00〜17:00)

定休日:日曜日

※平日は予約制になります。お気軽にご連絡下さい。

2021/12/28

年末年始 営業のお知らせ

12月29日(水)〜1月4日(火)まで冬季休暇になります。

年始は1月5日(水)がリペアの仕事始め、1月8日(土)から通常営業になります。

なお、休業期間でもご予約をいただければ、ご来店いただき家具のご案内をいたしますので、HPの「来店予約」よりお気軽にご連絡ください。

カールハンセン&サンの家具が2022年1月1日受注分より価格改定されます。

年内に発注すれば現行の価格になります。

12/31(金)まで受付しております。

HPの「お問い合わせ」よりお気軽にご連絡ください。

どうぞ宜しくお願いいたします。

2021/12/06

「GE290 3」/ ハンス J. ウェグナー

ハンス J. ウェグナーによりデザインされた「GE290」。

今回はヴィンテージの3人掛けのご紹介です。

現在も現行品が作られている「GE290」ですが、ウェグナーがデザインしたソファやデイベッドのメーカーとして知られているGetama社(ゲタマ)が製作しています。

ゲタマ社はもともとマットレスを作るメーカーでした。

創業者のカール・ペダーセンが元家具職人だったこともあり、のちにマットレスを活用したベッドなどを製造する家具工房を新たに立ち上げます。

そして1950年代に入り、ウェグナーのデザインしたソファやデイベッドの製造を始めました。

人気の高い「GE290」シリーズですが、デザインだけでなく、長く使う上で、とても機能的な点がいくつかあります。

修理の仕事をしていて、よくご相談を受ける中に「ソファの張り替え」があります。

ソファの形状にもよりますがサイズが大きくなれば、その分価格が数十万とかかることが少なくありません。

特にアームや背面が、ファブリック、革で覆われている「張りぐるみ」のソファは、生地を張る面も多く、高度な技術が必要になる為、張り替えの費用も高くなっていしまいます。

その為、多くの方は張り替えの価格を聞いて驚かれてしまいます。

その点「GE290」はクッションが独立している上に、いくつかに分かれているため、生地が汚れたり破けてしまった場合も部分的な修理が可能です。

その分コストもかかりにくいのです。

クッションを取り外せて、日々のお手入れがしやすいのも嬉しいポイントです。

同じ場所に座り続けることで、そこだけが痛みやすくなりますが、そんな場合は、定期的にクッションの位置を変えていただくと良いと思います。

また、木のフレームに傷が付いてしまっても「オイル仕上げ」というご自宅でもメンテナンスできる塗装方法なので、紙やすりで削ってオイルを塗れば綺麗になります。

家具を長く使う上で、修理が必要になったとき、修理がしやすい、コストがあまりかからないかどうか、ということが重要なポイントになってきます。

その為にも、家具選びの際に10年、20年後、、と少し先のイメージをしてみるのも良いかと思います。

今回ご紹介した家具

【GE290 3/ハンス J. ウェグナー】

size:W181cm×D85cm×H70cm(SH40cm)

¥788,700(リペア後/参考価格)

※リペア前の場合は、お好きな生地で張り替えが可能です。

※生地の種類によって、価格が変動します。

Tukuroi(ツクロイ)

愛媛県松山市三津1-2-8

カールハンセン&サン正規取扱店

北欧ヴィンテージ家具

家具修理

営業日:土曜日(11:00〜17:00)

定休日:日曜日

※平日は予約制になります。お気軽にご連絡下さい。

2021/12/04

カールハンセン&サン【 価格改定のお知らせ 】

Tukuroiで取り扱いをしているカールハンセン&サンでは、来年2022年1月1日より価格改定がございます。

こちらのブログでは、Tukuroiに展示のある商品を中心に価格改定の詳細をご案内いたします。

家具を購入されるご予定がある方は、お早めにご検討いただければと思います。

「CH24」(Yチェア)

ビーチ材 / ソープ仕上げ / ナチュラルペーパーコード

¥82,500 → 【改定後】 ¥86,900(税込)

オーク材 / オイル仕上げ / ナチュラルペーパーコード

¥119,900 → 【改定後】 ¥ 128,700(税込)

「CH23」

オーク材・ウォルナット材 / オイル仕上げ / ナチュラルペーパーコード

¥114,400 → 【改定後】 ¥ 123,200(税込)

「CH88P」

オーク材 / ソープ仕上げ / レザーTHOR 301(ブラック)

¥91,300 → 【改定後】 ¥ 99,000(税込)

「CH88T」

オーク材 / オイル仕上げ / ブラック脚

¥79,200 → 【改定後】 ¥ 85,800(税込)

「CH25」

オーク材 / オイル仕上げ / ナチュラルペーパーコード

¥394,900 → 【改定後】 ¥ 424,600(税込)

「CH78」

オーク材 / オイル仕上げ / ファブリック Fiord 191

¥ 519,500 → 【改定後】 ¥ 557,700(税込)

「OW149」

オーク材 / オイル仕上げ / レザー THOR 307(ライトブラウン)

¥ 343,200 → 【改定後】 ¥ 370,700(税込)

「OW149F」

オーク材 / オイル仕上げ / レザー THOR 307(ライトブラウン)

¥ 190,300 → 【改定後】 ¥ 205,700(税込)

「CH002」(ダイニングテーブル)

オーク材 / オイル仕上げ

¥ 360,800 → 【改定後】 ¥ 390,500(税込)

「CH006」(ダイニングテーブル)

オーク材 / オイル仕上げ

¥ 420,200 → 【改定後】 ¥ 454,300(税込)

※2022年1月1日より、改定後の新価格となります。

※上記は、Tukuroiに展示のある商品のみのご案内になります。その他の商品に関しましては、お問い合わせくださいませ。

Tukuroi(ツクロイ)

愛媛県松山市三津1-2-8

カールハンセン&サン正規取扱店

北欧ヴィンテージ家具

家具修理

営業日:土曜日(11:00〜17:00)

定休日:日曜日

※平日は予約制になります。お気軽にご連絡下さい。

2021/11/29

ヴィンテージ家具のご紹介

今回のブログでは、ヴィンテージ家具でリペア前のため、ご紹介できていないものを中心に、新しく入荷したものも併せてご紹介させていただきます。

掲載の商品はリペア前のため、納品までに少しお時間をいただきますので、ご了承くださいませ。

商品に関しましては、お気軽にお問い合わせください。

【ナイトテーブル】

W47cm×D32.5cm×H52.5cm

¥68,750(リペア後/税込価格)

【コンビネーションチェスト】

W95cm×D30.5cm×H 57cm

¥135,300(リペア後/税込価格)

【GE290 3/ハンス J. ウェグナー】

W181cm×D85cm×H72cm(SH40cm)

¥788,700(リペア後/税込価格)

※お好きな生地をお選びいただけます。

生地により料金が変動致します。

【サイドボード/ボーエ・モーエンセン】

W150cm×D46cm×H87cm

¥605,000(リペア後/税込価格)

【SOLD】

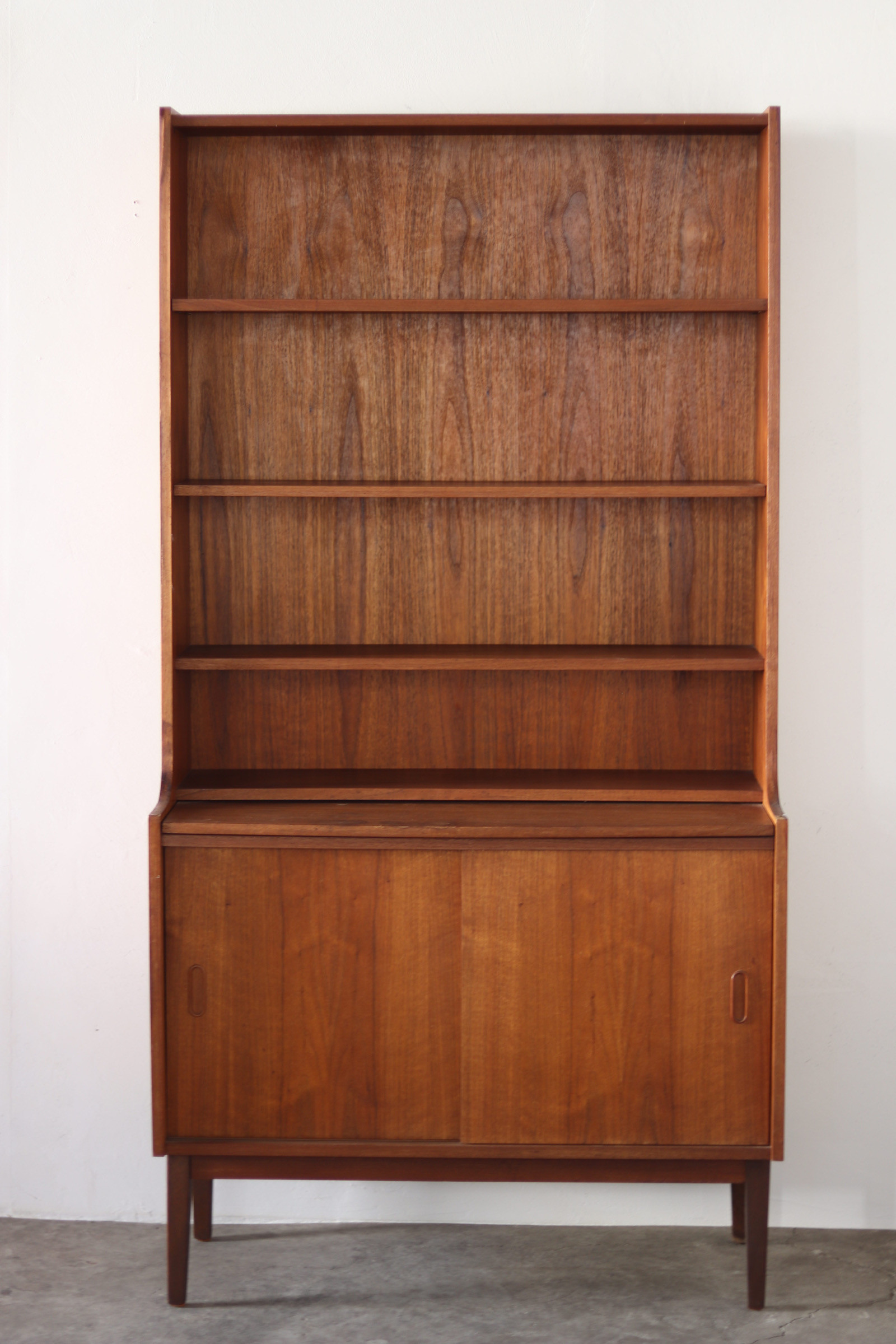

【ブックシェルフ(天板伸長式)】

W90.5cm×D44cm(伸長時88cm)×H173.5cm

¥198,000(リペア後/税込価格)

【アームチェア/ボーエ・モーエンセン】

W62cm×D54cm×H84.5cm(SH45cm)

¥110,000(リペア後/税込価格)

stock:2

【ダイニングテーブル(伸長式)】

W85cm×D85cm(伸長時最大162cm)×H72.5cm

¥154,000(リペア後/税込価格)

【SOLD】

【コーヒーテーブル】

W135.5cm×D64.5cm×H57.5cm

¥88,000(リペア後/税込価格)

ダイニングテーブル、ダイニングチェア他、掲載していないものもございます。

ぜひ店頭にてご覧くださいませ!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Tukuroi(ツクロイ)

愛媛県松山市三津1-2-8

カールハンセン&サン正規取扱店

北欧ヴィンテージ家具

家具修理

営業日:土曜日(11:00〜17:00)

定休日:日曜日・祝日

※平日は予約の上、ご来店いただけます。

お気軽にご連絡くださいませ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー